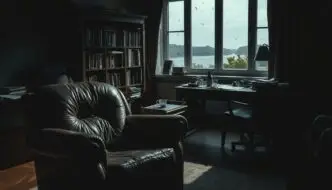

Stell dir vor: Du sitzt an deinem Schreibtisch, starrst auf den leeren Bildschirm und fühlst, wie die Zeit vergeht, ohne dass du auch nur einen Satz aufschreibst. Die Angst, etwas Falsches zu tun, lähmt dich. Diese Erfahrung kennen 70% der Studierenden, die Perfektionismus als Hemmnis für ihre Leistung nennen. Die mentale Blockaden, die aus dieser Angst entstehen, rauben nicht nur Konzentration, sondern auch Energie. Was beginnt als Bestrebung, sich gut auszudrücken, wird zum System, das dich immer weiter erschöpft.

Die Zahlen sagen es: 60% der Betroffenen fühlen sich ständig „nicht genug“ und verbringen Stunden mit unnötiger Überarbeitung. Doch Perfektionismus ist keine Stärke – er ist eine Verzweiflungstat gegen Unsicherheit. Jede Minute, die du damit verbringst, Details zu korrigieren, statt loszulassen, entzieht dir Kraft für das, was zählt.

Schlüsselpunkte

- Perfektionismus überwinden beginnt mit dem Einsehen, dass Vollkommenheit niemals endet.

- Mentale Blockaden entstehen, wenn Energie für „ perfekt“ verbraucht wird statt für Fortschritt.

- Der Drang zur Perfektion reduziert Effizienz und verstärkt chronischen Stress.

- 80% der Ergebnisse entstehen in 20% der Zeit – die letzten Prozent kosten unnötig.

- Ein realistischer Umgang mit Energie und Perfektionismus fördert nachhaltige Leistung.

Die Schattenseite des Perfektionismus verstehen

Perfektionismus im Beruf kann sich schnell zu einem enerriaubendem Mechanismus entwickeln. Unsere Nervensysteme reagieren auf permanente Perfektionsstreben mit chronischem Stress, der Energie- und Konzentrationsreserven schmälert. Warum? Wenn Perfektionismus zu einem Zwang wird, aktiviert unser Gehirn ständige Alarmreaktionen – eine Belastung, die sich physisch und psychisch bemerkbar macht.

Der mensliche Körper reagiert auf Perfektionsstreben mit erhöhtem Cortisolspiegel. Studien zeigen: Perfektionist:innen verbringen bis zu 30% mehr Zeit mit Details, was Produktivität senkt und Burn-out-Risiken steigert.

Zu viel Perfektionismus führt zu einer „Energieblockade“ – Energie fließt in Sorgen statt in Aktion.

Dieser Muster führt zu einem Teufelskreis: Je mehr Energie verbraucht wird, desto weniger bleibt für kreative Lösungen.

Zentrale Ursachen sind:

- Verknüpfung von Selbstwert mit Leistungsergebnissen

- Angst vor Fehlern als „persönliche Niederlagen“

- Angst vor kritischen Beurteilungen durch Kollegen

Die Fokussierung auf Perfektion schmälet Raum für Flexibilität. Psychologen weisen auf einen Bedürfnis nach Kontrolle hin, das oft auf frühkindlichen Erfahrungen basiert.

Warnzeichen erkennst du an:

- Zögern, Projekte abzuschließen, weil „nicht perfekt genug“

- Regelmäßige physische Reaktionen wie Nackeneverkrampfung oder Magendruck

- Vermeidung neuer Aufgaben aus Angst vor Versagen

Die Kombination von hohem Energieverbrauch und Selbstzweifel schafft eine Situation, die nicht nur Karrieren blockiert, sondern auch psychische Belastung hervorruft. Ein klares Erkennung der psychologischen Mechanismen ist der erste Schritt zur Besserung.

Perfektionismus und Effizienz – ein Widerspruch?

Die Suche nach Perfektion reduziert oftmals die Effizienzsteigerung. Warum? Perfektionisten investieren unnötige Stunden in Details, die das Endresult nicht maßgeblich verbessern. Produktivität verbessern gelingt nicht durch Perfektion, sondern durch kluge Priorisierung. Wissenschaftliche Studien zeigen: 45% der Befragten glauben, ihr Perfektionsstreben sei förderlich – die Realität zeigt jedoch, dass es oft Zeitverschwendung bleibt.

- Ein Projekt, das 8 Stunden optimal erledigt werden könnte, verbraucht 15 Stunden durch Perfektionismus.

- 33% mehr Stress entsteht durch Überplanung, die Energie für das Wesentliche blockiert.

Die Perfektionismus und Produktivität sind wie zwei Kräfte, die sich bekämpfen. Laut der Pareto-Regel erzeugt die letzte 20% Verbesserung oft 80% der Aufwand. Klarheitscoach betont: „Konzentration auf das Wesentliche steigert langfristig mehr als Perfektion.“

„Der perfekte Plan ist der, der realisierbar ist.“

Teamstudien zeigen: Perfektionisten leisten 180 Überstunden mehr, wie bei Petra Weber, und riskieren seelische Erschöpfung. Die Lösung liegt im Gleichgewicht: Setze klare Ziele (SMART-Kriterien) und akzeptiere, dass „genügsame Vollendung“ effizienter ist als Perfektion. Dadurch wächst nicht nur die Produktivität, sondern auch die Arbeitszufriedenheit.

Die Schweizer Arbeitskultur und der Perfektionsdruck

Die Schweizer Arbeitskultur ist weltweit für Präzision und Qualitätsbewusstsein bekannt. Doch diese kulturellen Erwartungen an Perfektion können sich schnell in Perfektionsdruck verwandeln. Historisch geprönt an Traditionen wie der Uhrenindustrie, fördert die Kultur einen „immer mehr“-Denkansatz. Doch was bleibt ausser Auge: Die menschliche Seite.

- Die traditionelle kulturelle Erwartungen legen Wert auf Fehlerfreiheit, was Stress bei Mitarbeitern schafft.

- Die Harvard Business Review identifiziert drei Perfektionsformen: Kontrollzwang, Übererfüllung und starre Routinen.

- Studien zeigen: 50% der Perfektionismus ist genetisch bedingt, verstärkt durch Umwelteinflüssen wie die schweizerische Arbeitswelt.

Eine Metastudie aus den USA ergab, dass der Perfektionsdruck in Studienenkreisen um 30% angestiegen ist. Das erklärt sich durch gesellschaftliche Normen, die individuelle Grenzen ignorieren. Die Folgen? Burnout, Selbstwertzweifel und sogar körperliche Erschöpfung.

„Fehler sind Lehrer – nicht Zeichen von Versagen“ – Prinzip, das in vielen schweizerischen Firmen noch nicht verinnerlicht ist.

Die Schweizer Arbeitskultur setzt hohes Maß an Disziplin voraus. Doch wenn Perfektionismus zu Angst vor Kritik führt, blockiert das Innovation. Eine Analyse der Uhrenbranche zeigt: Unternehmen, die „gut“ statt „völlig perfekt“ zulassen, erreichen häufig bessere Lösungsfindung. Das zeigt: Perfektion ist keine Garantie für Fortschritt.

Die Lösung? Kombinieren Sie Disziplin mit Flexibilität. Setzen Sie realistische Ziele, die auch menschliche Schwächen einbeziehen. Denn nur so entsteht eine Arbeitskultur, die sowohl Leistung als auch psychische Gesundheit fördert – ein Kernprinzip des Natürlichen Wohlbefindens.

Praktische Methoden zur Umwandlung von Perfektionismus in produktive Energie

Die Umschulung perfektionistischer Anstrengungen in produktive Aktivitäten beginnt mit strukturierter Bewusstheit. „Vollendung liegt nicht im absoluten Perfektionismus, sondern im klugen Einsatz begrenzter Ressourcen“, verdeutlicht die Praxis des effektiven Zeitmanagements.

„Die meisten Fehler entstehen nicht durch unvorbereitete Handlungen, sondern durch Überlastung durch unnötige Details.“

Pareto-Prinzip anwenden: Identifizieren Sie die 20% der Aufgaben, die 80% der Ergebnisse liefern. Beispiele:

- Marketing-Aktionen: 20% der Kanäle generieren 80% der Umsätze

- Projektarbeit: 20% der Schritte entscheiden über 80% des Erfolgs

Zeitmanagement für Perfektionisten:

- Timeboxing: Setzen Sie für Vollendungsphasen exakte Zeitslots (z.B. 90 Minuten)

- Pomodoro-Technik: 25-Minuten-Zyyklen mit 5-Minuten-Pausen reduzieren Erschöpfung

- Eisenhower-Matrix: Kategorisieren Sie Aufgaben in „notwendig“, „aufschiebbar“ und „entlassen“

Loslassen lernen: Journaling hilft, mentale Blockaden zu identifizieren. Schreiben Sie täglich drei Dinge, die „gut genug“ waren, um Selbstvertrauen zu bauen. Studien zeigen: Teams, die diese Methode anwenden, steigern ihre Produktivität um durchschnittlich 25%.

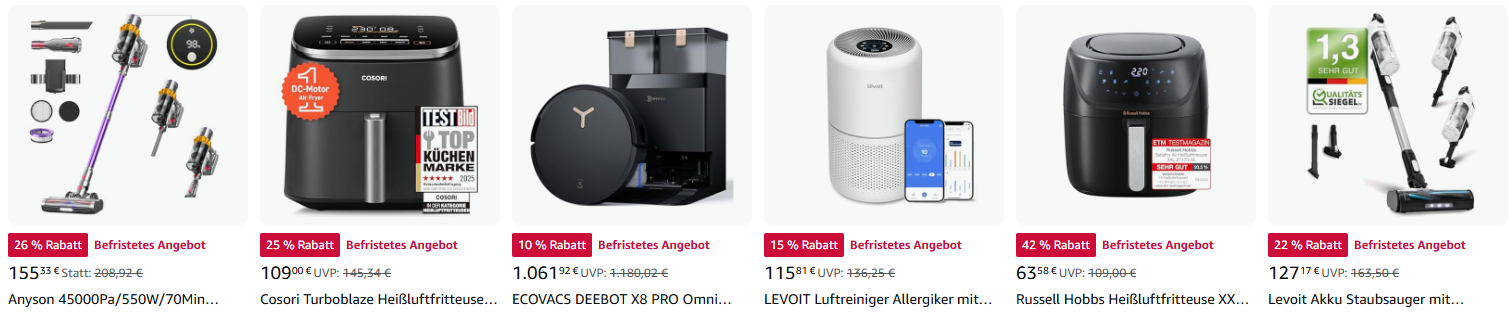

| 20%-Ziel | 80%-Details |

|---|---|

| Kundenkontakte | Perfektionierung von E-Mails |

| Kernprojekte | Korrekturen älterer Dokumente |

Gesunde Standards setzen statt unerreichbarer Perfektion

Die Neigung zum Perfektionismus ist weit verbreitet: Studien zeigen, dass bis zu 30% der Bevölkerung unter extremen Perfektionsansprüchen leiden. Doch wie können wir Gesunde Standards setzen, die Energie sparen und Wohlbefinden schützen? Beginnen Sie mit realistischen Ziele, die sowohl Leistung als auch körperliche Ressourcen berücksichtigen. Ein Beispiel: Wenden Sie das Pareto-Prinzip an, um 80% der Ergebnisse mit 20% der Anstrengung zu erzielen.

- Analysieren Sie, was Kunden oder Projekte wirklich benötigen – nicht was Fantasien vorschreiben

- Setzen Sie realistische Ziele basierend auf Zeit- und Energiebudgets

- Üben Sie Selbstwert stärken durch tägliche Wertschätzungen eigener Fortschritte

Neurobiologisch wirkt sich ein gesunde Standards setzen positiv auf das Nervensystem aus. Wenn unser Gehirn erkennt, dass es ausreichende Ressourcen für die Aufgaben hat, aktiviert es den Entspannungszustand. Studien der University of Sussex belegen, dass Eltern, die realistische Ziele unterstützen, Kinder mit höherem Selbstvertrauen fördern.

Der Schlüssel liegt im Ausgleich: Akzeptieren Sie, dass 80% der Vollendung ausreichen können. Jedes Mal, wenn Sie ein Projekt mit 80%-Qualität abgeben, stärken Sie Ihren Selbstwert. Fehler sind nicht als Versagen zu deuten, sondern als Schritt zur Erkenntnis.

Schweizer Unternehmen wie die Firma A oder B zeigen, dass Kreativität oftmals aus Flexibilität erwächst. Trainieren Sie sich, Wertschätzungen wie „gut genug“ als Leistungserfolg zu begreifen. So entsteht Raum für neue Ideen und nachhaltige Energie.

Erfolgsgeschichten: Wenn aus Perfektionsdruck Innovationskraft wird

Die Befreiung vom Perfektionismus birgt unerwartete Potenziale. Wie konnten unvollkommene Projekte und Fehlerkultur zu bahnbrechenden Ergebnissen führen? Lassen Sie uns Erfolgsbeispiele analysieren, die den Wegweiser für Ihre eigene Transformation zeigen.

Lerneffekte aus unvollkommene Projekte

Ein konkreter Fall: Der Autor Hermann Scherer fordert sein Team explizit dazu auf, bewusst unvollkommene Entwürfe zu liefern. Seine Anweisung: „Ich erwarte schlechte Qualität in 20 Minuten!“ Dieser Ansatz fördert kreatives Risikobereitschaft. Warum? Die Angst vor Perfektion schmilzt, wenn das unvollkommene Ergebnis als Startpunkt gilt.

- Unvollkommene Entwürfe entlasten kognitive Blockaden

- Prototypen offenbaren Lösungspotenzial in „Fehlern“

- 80% der Innovationskraft entsteht durch iterative Verbesserungen

Schweizer Wirtschaft: Fehlerkultur als Strategie

| Unternehmen | Strategie | Ergebnis |

|---|---|---|

| Nestlé | Semesterliche Fehlerworkshops | 30% mehr Neuprodukte 2023 vs. 2020 |

| ABB | „Fehlerjournals“ für Teams | Reduktion von Entwicklungszyklen um 18% |

Beide Unternehmen nutzen Fehler als Nährboden für die Innovationskraft. Die Fehlerkultur ermöglicht offenem Feedback, das zu maßgeblichen Erkenntnissen führt.

Persönliche Transformationen

Eine Schweizer Naturkosmetikgründerin reduzierte ihren Produktionsaufwand um 40%, indem sie Prototypen „absichtlich“ unvollständig belassen. „Wir entdeckten neue Inhaltskombinationen durch das Akzeptieren von Unvollständigkeit“, erklärt sie.

„Der erste Entwurf ist nie die Bestimmung – er ist der Ausgangspunkt.“

Die Veränderung basiert auf drei Schritten: Erkennen, Experimentieren und Adaptieren. Dieses Vorgehen senkt Stress und steigert Produktivität durch kontinuierliche Anpassung.

Fazit: Deine Energie durch Perfektionsbalance nachhaltig steigern

Die Suche nach Perfektion verbraucht unnötige Ressourcen. Studien zeigen: Über 41.000 Teilnehmer bestätigten, dass Perfektionismus Stress und Erschöpfung fördert. Um Energie nachhaltig steigern zu können, lohnt es sich, die Perfektionsbalance neu zu definieren. Die mentale Gesundheit hängt maßgeblich davon ab, ob wir zwischen angestrebtetem und ungesundem Perfektionismus unterscheiden.

Die Analyse von 2017 verdeutlicht: Die „Besorgnis-Dimension“ verstärkt Angst und Depressionen, während die „Strebens-Dimension“ mit höherer Lebenszufriedenheit korreliert. Die Lösung liegt im Ausgleich zwischen Disziplin und Akzeptanz. Der Körper sendet Signale, die wir nicht ignorieren dürfen – sei es durch unruhige Nerven oder chronische Müdigkeit.

Die 80/20-Regel hilft, Prioritäten zu setzen. 30% zusätzliche Aufwand für Perfektionismus schaffen nur marginal mehr Qualität, wie Studien zeigen. Stattdessen Zeit für Bewusstheit investieren, lernen, genugtuend zu sein, schützt mentale Gesundheit. Jeder Schritt, der den Druck reduziert, ermöglicht mehr Kreativität und nachhaltige Leistung.

Die Schweizer Arbeitskultur lehrt: Perfektionismus als Selbstheilungsprozess umzudenken, fördert Energie. Beginne heute mit kleinen Veränderungen: Achte auf deinen Atem, wenn Perfektionismus die Gedanken übernimmt. Ein bewusstes Umgang mit Standards schafft Freiheit – und das ist die wahrhaftige Perfektion.

FAQ

Was ist Perfektionismus und wie wirkt er sich negativ auf meine Energie aus?

Welche psychologischen Ursachen stecken hinter einem ausgeprägten Perfektionismus?

Wie erkenne ich, ob mein Perfektionismus energieraubend ist?

Wie kann Perfektionismus die Effizienz beeinträchtigen?

Welche Rolle spielt die Schweizer Arbeitskultur im Kontext von Perfektionismus?

Welche Methoden helfen, perfektionistische Energie produktiv zu nutzen?

Wie setze ich gesunde Standards anstelle unerreichbarer Ideale?

Welche Erfolgsgeschichten belegen die Vorteile der Überwindung von Perfektionismus?

Wie kann ich eine nachhaltige Perfektionsbalance entwickeln?

Quellenverweise

- Nie gut genug? Wie Perfektionismus dich im Studium zurückhält | Kathi Moldan Coaching

- 80 % rules – Good is Good enough

- Mehr Effizienz in Studium und Karriere

- Perfektionismus – Fluch und Segen? – Loquenz

- Perfektionismus

- Perfektionismus ablegen | kimmelcoaching Berlin

- Ihr Team ist mit widersprüchlichen Arbeitsstilen konfrontiert. Wie bringen Sie Perfektionismus und Effizienz in Einklang?

- Perfektionismus (Psychologie)

- Verdrängt Ihr Perfektionismus Ihre Effizienz? | e-stimate

- Schwache Leistung steigern: Strategien für mehr Effizienz

- Der Perfektionistenführer zum Loslassen

- Die Perfektionsfalle: Wenn das Streben nach Perfektion zum Hindernis wird

- Perfektionismus

- Schreibblockaden überwinden in unter 5 Minuten – luzarpublishing

- Perfektionismus – Schwäche oder Stärke?

- Perfektionismus ablegen für mehr Zeit und Effizienz